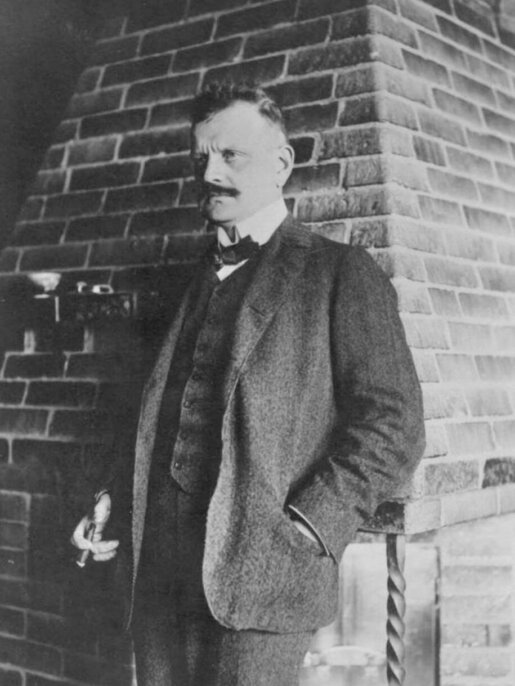

Jean Sibelius (1865–1957): Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 47

Das Violinkonzert von Jean Sibelius beginnt mit einem zerbrechlich wirkenden, feinen Klangteppich der Streicher. Dann, im vierten Takt, setzt die Solo-Violine ein und präsentiert, «dolce ed espressivo», also süss und ausdrucksstark, die erste Melodielinie. Diese startet ruhig mit einem einfachen Thema, doch gleich darauf wird sie unruhig, durchschreitet grosse Tonräume, hat einen unsteten Rhythmus und stimmt immer wieder dissonante, also reibend klingende Töne an. Das Orchester bleibt vorerst Begleiter, nur kurz antwortet die erste Klarinette mit dem zu Beginn im Solo-Instrument gehörten Thema. Wenig später, während die Violine durchspielt, setzt der begleitende Streicherteppich fast unmerklich aus, und die beiden Klarinetten sowie die Pauke tragen eine dunkel wirkende Begleitung vor. Diese wird wiederum zum Hintergrund für den weiteren expressiven Vortrag der Violine.

Musikalischer Sog

Der hier kurz skizzierte, so beeindruckende Beginn des Violinkonzerts birgt – und deswegen wurde er so ausführlich beschrieben – die wichtigsten Eigenschaften des ganzen Werks in sich. Da wäre einmal die grundlegende Dynamik, die aus der Spannung zwischen Solo-Instrument und Orchester erwächst. Über weite Strecken drückt die Solistin dem Konzert den Stempel auf, und zwar eben mit ihrem grossen ‹individuellen› Ausdruck. Das Orchester stellt die ‹Äusserungen› in verschiedene Kontexte, indem seine verschiedenen Klangfarben, Lautstärken und Geschwindigkeiten die Dramatik steigern und das von der Solo-Violine Vorgetragene in verschiedenen Schattierungen erscheinen lässt.

Doch es kommt aufgrund dieses grossen musikalischen Sogs, in dem alles vom einen ins Nächste zu fliessen scheint, auch zu ausgedehnten Passagen, in denen nur das Orchester bzw. nur die Violine spielt – gewissermassen so, als lege in diesen getrennten Teilen jede Partei alles, was sie hat, in die Waagschale. Besonders imponierend dabei: die grosse Solo-Kadenz der Violine im ausgedehnten ersten Satz, wo die Solistin einen ganzen Formteil (nämlich die Durchführung) selbst bewältigt und das Werk durch verschiedensten klangliche Regionen führt – eine Aufgabe, die normalerweise Orchester und Solo-Instrument gemeinsam anvertraut wird. Im liedhaften zweiten Satz trägt die Violine ähnlich wie im ersten eine scheinbar unendlich wirkende Melodie vor. Im dritten Satz dann kommt es zu einem aberwitzigen, unruhigen Tanz (man achte auf den Rhythmus der Pauke zu Beginn), dessen Schluss in Dur aber die überwiegend melancholischen Klänge des gesamten Werks kaum zu überwinden vermag.

Von der Kraft der Natur und der Faszination für die Violine

Eine wesentliche Inspiration für die mal unheimlichen, mal lichten sowie die mal zerbrechlichen, in sich gekehrten und mal gewaltigen, ausbrechenden Klänge fand ihr Schöpfer Sibelius in der ausladenden Natur seiner finnischen Heimat. Dabei ging es ihm vor allem um die ihr innewohnende Dynamik, ihre Kraft und nicht zuletzt auch um ihre Geheimnisse, das Sagenumwobene und Mystische. All dem wollte Sibelius in seiner bewusst modernen Musik nachspüren. Sibelius’ Landsleute interpretierten die charakteristischen Klänge in den Unabhängigkeitsbestrebungen ihres Landes, das erst 1917, über zehn Jahre nach dem Violinkonzert, eigenständig wurde, als typisch finnisch – und sahen in Sibelius einen Nationalkomponisten.

Für das Verständnis des Violinkonzerts hilfreich ist, schliesslich noch auf Sibelius’ enge Beziehung zur Violine einzugehen. Denn als junger Mann hatte er eigentlich eine Laufbahn als Violinist im Kopf, er hatte auch schon öffentlich das Violinkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy gespielt. Unter anderem aufgrund seines Lampenfiebers wurde daraus aber nichts, die Liebe zum Instrument und ihr tiefes Verständnis, die sich auch in der grossen Virtuosität seines Violinkonzerts widerspiegelt, aber blieb zeitlebens. Ja, noch im Alter soll er, wie sein Schwiegersohn Jussi Jalas berichtet, in seinem von Natur umgebenen Haus Ainola im finnischen Järvenpää in Gedanken als Geiger gewirkt haben: «Wenn er in seinem Lehnstuhl in der Bibliothek von Ainola sass, befingerte er sehr oft mit seiner linken Hand einen imaginären Violinenhals.»

Das Violinkonzert im Video mit Partitur zum Mitlesen

Die anderen Werke des Abo-Konzerts 4 2024/2025 entdecken

David Philip Hefti (*1975): «Zerrissene Stille», Uraufführung

Robert Schumann (1810–1856): Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 «Rheinische»