Robert Schumann (1810–1856): Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 «Rheinische»

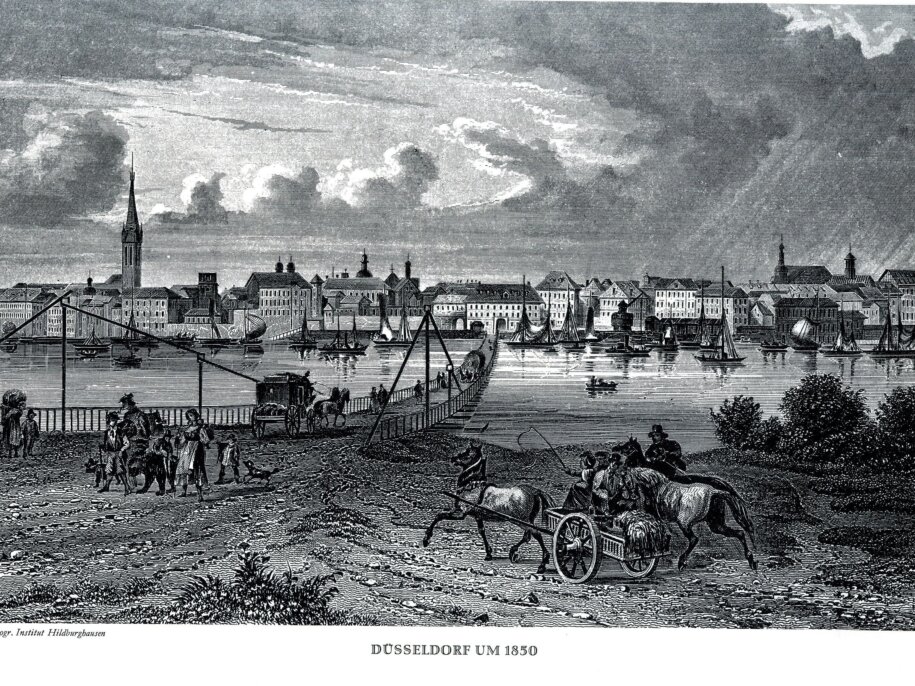

Zweifelsohne ist das Fliessen auch in der 3. Sinfonie von Robert Schumann, der «Rheinischen», ein zentrales Element – im Vergleich zu Hefti und Sibelius aber in einem viel konkreteren Sinn. Denn die Sinfonie ist untrennbar mit dem Rhein verbunden, an den der vierzig-jährige Robert Schumann 1850 mit seiner Familie zog. Anlass dazu war, dass Schumann zum städtischen Musikdirektor der Stadt Düsseldorf ernannt wurde. Hier am Rhein tauchte Schumann in einen positiven und produktiven Lebensabschnitt ein. Die Freude über die renommierte Stelle, welche die erste berufliche Position mit einem grossen Ansehen in seinem Leben war, beflügelte ihn regelrecht, und so entstanden gleich mehrere Orchesterwerke, u.a. das Cellokonzert (das die Zuger Sinfonietta im Abo-Konzert 1 der Saison 2022/2023 aufführte) und unsere 3. Sinfonie. Letztere schrieb Schumann in sage und schreibe gerade einmal zwei Monaten.

Der glänzende, majestätische Rhein dient also zunächst als Hintergrund für die Entstehung der 3. Sinfonie sowie als Sinnbild für Schumanns Optimismus. Letzterer spiegelt sich denn auch in den über weiten Strecken optimistischen Klängen der Sinfonie. In den beiden ersten Sätzen scheint man auch den Rhein vor sich zu sehen: Im ersten führen der erhabene, vorwärtsdrängende Gestus sowie die gekonnt eingesetzten, strahlenden Bläser und insbesondere die Hörner zu diesem Eindruck, im zweiten die wie der Rhein wogende Melodie.

Rheinleben, Katholizismus und Patriotismus

Dass diese Interpretation nicht von Ungefähr kommt, zeigen verschiedene Äusserungen von Schumann und seiner Zeitgenossen. Tatsächlich sah bereits damals ein anonymer Rezensent aus Düsseldorf «ein Stück rheinisches Leben in frischer Heiterkeit» in der Sinfonie. Dies äussere sich im zweiten Satz, der «ein behäbiges Rheinlandleben» abgebe, und bei dem man «an schöne Wasserfahrten zwischen regengrünen Hügeln und freundliche Winzerfeste» denke. Das Zitat zeigt einerseits, dass die Sinfonie wirklich bildhaft verstanden wurde, und andererseits, dass das Volkstümliche, das Leben am Rhein, ebenfalls mitschwingt. Zum Ausdruck kommt dieses wiederum auch im fünften und letzten Satz, über den Schumann selbst sagte: «Es mussten volkstümliche Elemente vorwalten, und ich glaube es ist mir gelungen.» In der Tat reisst der Satz mit seiner rustikal-heiteren, tänzerischen Stimmung das Publikum mit und beschliesst die Sinfonie mit einem fulminanten, jubilierenden Schluss in Dur.

Den Durchbruch zu dieser Apotheose am Ende der Sinfonie ermöglicht die Wiederaufnahme und pompöse Steigerung eines choralartigen Themas, das im vorausgehenden vierten Satz erklungen ist. Der Kniff, der auch Schumanns Wunsch nach einer zyklischen Auffassung der Sinfonie zeigt, in der verschiedene Sätze miteinander verbunden sind, ist beeindruckend – zumal der vierte Satz einen ganz anderen Gestus hat. Überschrieben ist er mit «Im Charakter der Begleitung einer feierlichen Ceremonie», die getragenen choralartigen Passagen und der dichte musikalische Satz – Schumann bedient sich hier ausgiebig des Kontrapunkts – lassen leicht an die kirchliche Sphäre denken. Und tatsächlich scheint Schumann die in jener Zeit erfolgte Erhebung des Kölner Erzbischofs zum Kardinal als Inspiration für den Satz gedient zu haben – auch wenn belegt ist, dass Schumann dem Anlass nicht beiwohnte. Eine kirchliche Sphäre ist aber auch deswegen nicht zu leugnen, weil Schumann schwer beeindruckt war vom Kölner Dom, den man gleich im ersten Monat nach Ankunft in Düsseldorf besucht hatte. Clara Schumann schreibt in ihrem Tagebuch, dass «der Anblick des grandiosen Domes […] auch bei näherer Besichtigung unsere Erwartungen übertraf». Und so reflektiert der vierte Satz nicht nur die Kardinalserhebung, sondern auch den gewaltigen Dom. Beides wiederum steht für den deutschen Katholizismus, womit die erhabenen patriotischen Gefühle Einzug in die Sinfonie finden. Sie gesellen sich in dieser Sichtweise zu den patriotischen Klängen in den anderen Sätzen, die sich im Volkstümlichen und im optimistisch Vorwärtsdrängenden äussern. Die «Rheinische» Sinfonie hat somit, ähnlich wie die Musik des ‹Nationalkomponisten› Sibelius, auch grosses politisches Potenzial. Kein Wunder also, dass sie heute als inoffizielle Hymne des Rheinlands gilt.

«Rheinische» Sinfonie mit Partitur zum Mitlesen

Lesen Sie die Noten, während Sie einen Eindruck durch die Einspielung gewinnen.

Die anderen Werke des Abo-Konzerts 4 2024/2025 entdecken

David Philip Hefti (*1975): «Zerrissene Stille», Uraufführung

Jean Sibelius (1865–1957): Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 47