Georg Friedrich Händel (1685–1759): Konzert für Orgel und Orchester g-Moll op. 4 Nr. 3 HWV 291 & Concerto grosso d-Moll op. 6 Nr. 10 HWV 328

Drei Fragen, drei Antworten. Erfahren Sie hier die wichtigsten Fakten zu Händel-Kompositionen, die am zweiten Abo-Konzerts der Zuger Sinfonietta gespielt werden.

1. Wann und wo sind die Werke entstanden?

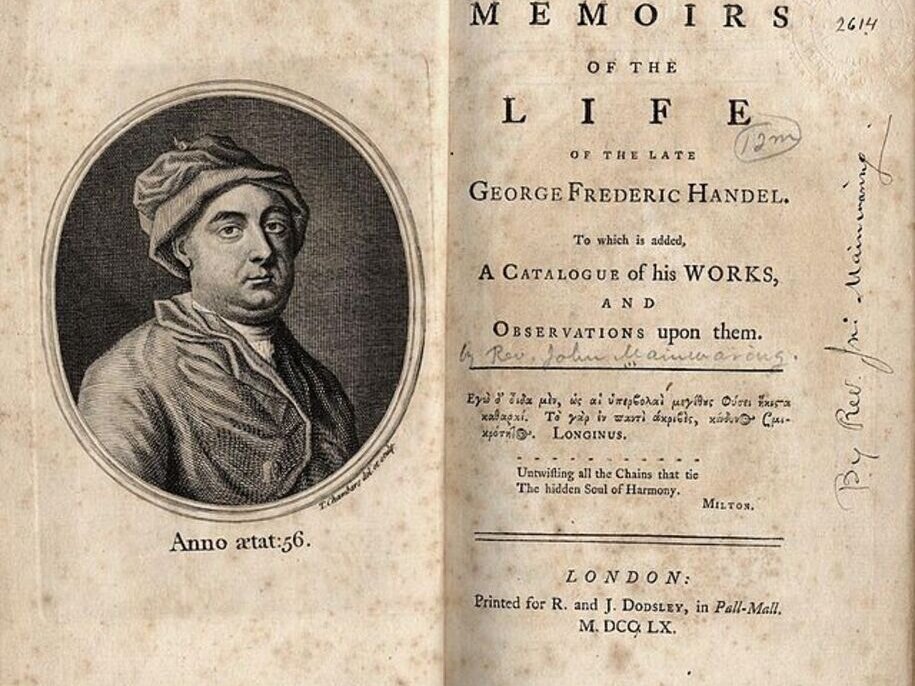

Händel war ein äusserst talentierter Musiker. Besonders begabt war er im Orgelspiel. Der englisch-anglikanische Theologe und erste Händel-Biograph John Mainwaring erinnerte sich: «Als Händel zum ersten Mal nach Italien kam […] wurde er mit Domenico Scarlatti bekannt. Da dieser ein vorzüglicher Cembalospieler war, war der Kardinal [Ottoboni] entschlossen, ihn und Händel zu einer Probe des Könnens zusammenzubringen […] Es wird gesagt, dass einige Scarlatti den Vorzug gaben. Als sie jedoch an die Orgel kamen, gab es nicht den geringsten Grund, daran zu zweifeln, wem von beiden sie gehörte […] Händel hatte eine ungewöhnliche Brillanz und Fingerfertigkeit; aber was ihn von allen anderen Spielern, die dieselben Qualitäten besassen, unterschied, war jene erstaunliche Fülle, Kraft und Energie, die er mit ihnen verband. Und diese Beobachtung kann mit ebenso viel Gerechtigkeit auf seine Kompositionen wie auf sein Spiel angewandt werden.»

Dieser Begabung entsprechend verfasste Händel 16 Konzerte für das Instrument. Sein Konzert für Orgel und Orchester g-Moll op. 4 Nr. 3 HWV 291 schrieb er als Teil einer Sammlung von sechs Orgelkonzerten. Die Uraufführung fand wahrscheinlich am 5. März 1735 im Rahmen der Ode «Alexander’s Feast» statt.

Im Herbst 1739 begann Händel mit der Komposition von zwölf Concerti grossi, die er innerhalb des erstaunlichen Zeitraums von einem Monat vollendete. Die in den Partituren vermerkten Daten der Fertigstellung reichen vom 29. September bis zum 30. Oktober, was einem Durchschnitt von einem Konzert alle zweieinhalb bis drei Tage entspricht. Das Concerto grosso d-Moll op. 6 Nr. 10 HWV 328 finalisierte Händel vermutlich am 22. Oktober 1739.

2. Was erlebte der Komponist in dieser Zeit?

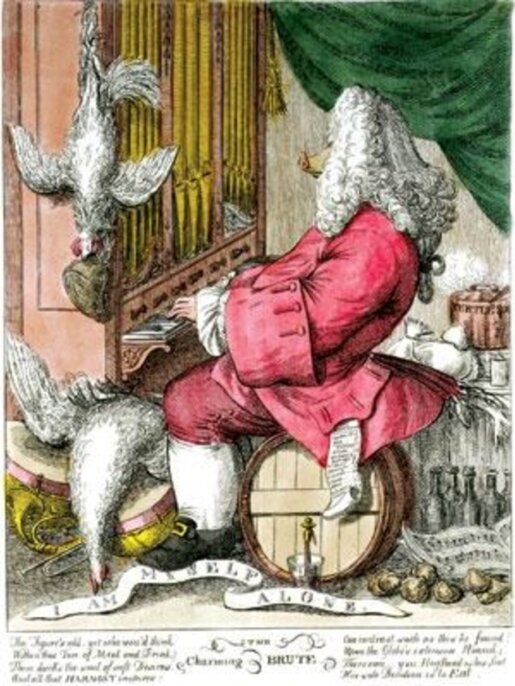

Als Händel sein Konzert op. 4 Nr. 3 und sein Concerto grosso op. 6 Nr. 10 verfasste, lebte er seit ungefähr einem Vierteljahrhundert in London. Als Komponist von Opern im italienischen Stil hatte er die Themse-Stadt zu einer Opernmetropole gemacht. Der Erfolg hielt jedoch nicht an: Nicht zuletzt durch den Durchbruch englischsprachiger Satiren verloren Händels Werke an Zuspruch. Der Komponist schwang daher um und fing an, Oratorien zu schreiben. Zudem warf er sein eigenes Können als virtuoser Organist in die Waagschale.

Bei den Aufführungen seiner Oratorien spielte er nämlich in den Pausen seine Orgelkonzerte. Eigens dafür hatte er sogar ein neues Orgelpositiv bauen lassen – und damit die «Königin der Instrumente» im Konzertsaal etabliert. In diesem Artikel können Sie mehr darüber erfahren. Die Idee kam gut an, Händels Plan ging auf. Er liess daher auch seine vier Jahre später entstandenen Concerti grossi im Rahmen der Oratorienaufführungen darbieten.

3. Was sollte man über die Musik wissen?

Händel schrieb im Laufe seines Lebens unzählige Werke. Um diese Menge zu bewältigen, bediente er sich eines Tricks: Er verwendete alte Kompositionen einfach noch einmal – so auch in seinem Opus 4 Nr. 3 HWV 291. In wohl kaum einem anderen Konzert hat er so viel altes Material verwendet. Es finden sich darin Themen und Zitate aus seiner «Brockes-Passion» aus dem Jahr 1712 – und somit aus Händels Hamburger Zeit –, aber auch aus Oratorien, Opern, Concerti grossi und Sonaten.

Anders verhielt sich die Geschichte bei seinem Opus 6 Nr. 10 HWV 328. Händels Verleger John Walsh, der ein Jahr zuvor auch die Orgelkonzerte op. 4 herausgegeben hatte, schlug vor, eine Reihe von Concerti nach dem Vorbild des italienischen Komponisten Arcangelo Corelli zu komponieren, da diese in England zu dieser Zeit äusserst beliebt waren. Der Einfluss ist deutlich erkennbar, denn das Concerto grosso d-Moll op. 6 Nr. 10 HWV 328 entspricht nicht dem für ein Konzert typischen Modell mit drei aufeinanderfolgenden Sätzen, sondern nimmt mit fünf Sätzen offensichtlich Corellis Concerti grossi zum Vorbild.

Hör- und Leseprobe gefällig?

Lesen Sie die Noten von Händels Konzert für Orgel und Orchester g-Moll op. 4 Nr. 3 HWV 291, während Sie einen Eindruck durch die Einspielung gewinnen.

Die anderen Werke des Abo-Konzerts 2 2024/2025 entdecken

Georg Friedrich Händel (1685–1759): Suite aus der Oper «Almira» HWV 1

Guillaume Lekeu (1870–1894): Adagio pour quatuor d’orchestre

Francis Poulenc (1899–1963): Konzert für Orgel, Streicher und Pauke g-Moll FP 93