Georg Friedrich Händel (1685–1759): Suite aus der Oper «Almira» HWV 1

Drei Fragen, drei Antworten. Erfahren Sie hier die wichtigsten Fakten zu Händels Suite aus der Oper «Almira», die am zweiten Abo-Konzert der Zuger Sinfonietta erklingt.

1. Wann und wo wurde das Werk uraufgeführt?

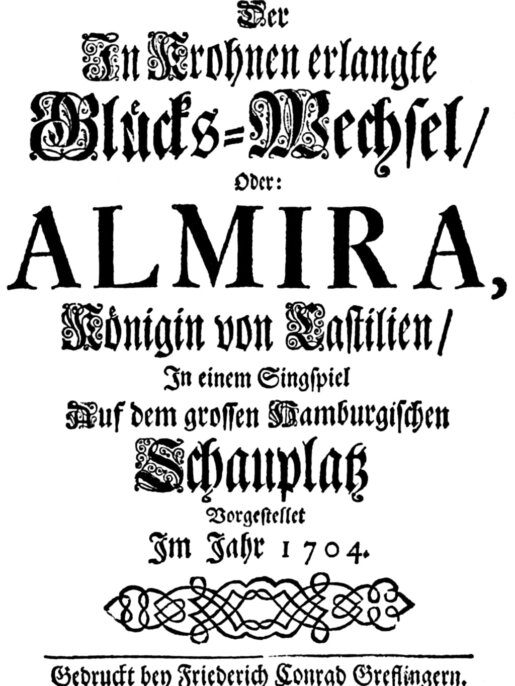

Georg Friedrich Händel verfasste insgesamt 42 Opern. Besonders in London machte er sich damit einen Namen. Angefangen hatte alles im Herbst und Winter 1704: Damals schrieb er seinen Opernerstling «Almira, Königin von Castilien», der im Händel-Werkverzeichnis (HWV) die Nummer «eins» trägt. «Almira» wurde am 8. Januar 1705 im Hamburger Theater am Gänsemarkt uraufgeführt. Das Werk war vorher als «Sing-Spiel» angekündigt worden. Auch im Erstdruck der Partitur ist das Stück so bezeichnet – ein irritierender Titel, enthält es doch keine gesprochenen Dialoge. In der handgeschriebenen Partitur ist keine Bezeichnung zu finden.

2. Was erlebte der Komponist in dieser Zeit?

Händel hatte sich das Sujet nicht selbst ausgesucht: Eigentlich sollte ein gleichnamiges Sing-Spiel von Reinhard Keiser dargeboten werden. Er war der Kapellmeister des Theaters am Gänsemarkt und von 1703 bis 1707 einer der beiden Direktoren. Er war in der Hansestadt äusserst angesehen, und Aufführungen seiner Werke waren daher immer gut besucht. Händel spielte zu der Zeit unter seiner Leitung Violine und Cembalo im Orchester. Eines Tages bot sich ihm eine einmalige Chance: 1704 musste Keiser vor seinen Gläubigern fliehen – und das Libretto von «Almira» wurde zur Vertonung an Händel weitergereicht. Keiser scheint Händel dies nicht allzu krumm genommen zu haben, denn er leitete die Premiere.

3. Was sollte man über die Musik wissen?

Die Oper setzt sich aus einer Ouvertüre und 74 Musiknummern zusammen. Als besondere Attraktion für das Publikum in Hamburg, das keine Fürstenresidenz war, wurde für die Aufführung königliche Pracht auf der Bühne entfaltet, die sich auch in der Musik widerspiegelt: Eine Krönungszeremonie und Bestandteile höfischer Festlichkeiten wie Tänze, Maskeraden und Umzüge präsentieren einen absolutistischen Pomp, wie er in der Hansestadt Hamburg sonst nicht zu erleben war. Dies gab Händel die Gelegenheit, ungewöhnlich lange Ballettszenen in Form von z.B. Sarabanden und Chaconnes (die in der Suite zu hören sind) zu komponieren.

Ein kleiner Hinweis: Im Jahr 1705 klangen die Orchester anders als heute. Seitdem haben sich die Instrumente stark weiterentwickelt. Im folgenden Video können Sie einen Höreindruck davon erhalten, wie die Suite zu Händels Zeiten geklungen haben könnte.

Hör- und Leseprobe gefällig?

Lesen Sie die Noten, während Sie einen Eindruck von der gesamten Oper durch die Einspielung gewinnen.

Die anderen Werke des Abo-Konzerts 1 2023/2024 entdecken:

Guillaume Lekeu (1870–1894): Adagio pour quatuor d’orchestre

Francis Poulenc (1899–1963): Konzert für Orgel, Streicher und Pauke g-Moll FP 93